厘米级观测! 我国成功突破这一技术瓶颈

近日,在南海的晨光中

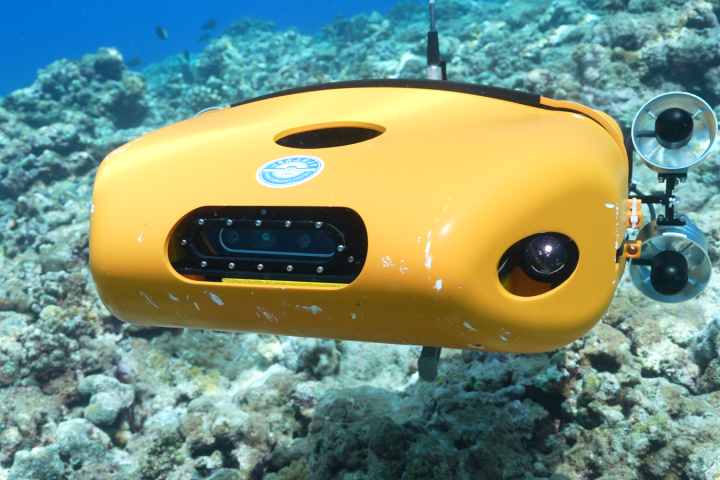

一台直径约70厘米的水下机器人

以优雅的弧线潜入碧波

这是哈尔滨工程大学船舶与工程学院

王刚教授团队研发的

敏捷型水下机器人“海龟”

的真实工作场景

它不仅实现了

近海底环境观测的厘米级突破

更以灵动身姿颠覆了传统水下机器人

“笨拙”“僵硬”的刻板印象

开启一个更加精准、高效、环保的

水下探测新时代

“我们发现海龟倾斜拍动前肢

的推进方式既能减少水体扰动

又能保持高效推进”

团队成员刘开鑫回忆

经历了无数次失败后

团队推导出了

机器人低扰动航行性能与推进器布局

以及机器人外形参数之间的数学公式

极大地提高了研发效率

对比试验中

“海龟”机器人凭借其

精准布局的推进器

在航行时几乎不泛起涟漪

将沉积物干扰降低了90%

为了让机器人学会瞬时感知

以确保在贴底航行时不会触底发生意外

团队提出了“三点惯性测量感知方法”

使机器人数据噪声降低约76.2%

响应时间缩短1.1倍

倾角控制的稳定性提升7.16倍

经过持续攻关

团队成功在跟踪算法中

引入了姿态约束算法

大大提高了机器人的敏捷性

“海龟”机器人360度的灵活运动

成功突破了水下航行器在海底复杂地形

全域机动的技术瓶颈

不仅能用于观测珊瑚

还能在水下捕捞、搜救等方面

发挥重要作用

采写:科技日报记者朱虹

供图:哈尔滨工程大学